独立項と従属項の関係

➡「独立項は従属項に比較して権利範囲が広く、従属項の権利範囲は独立項の権利範囲に包含される。」

この独立項と従属項の関係から、特許実務では次のことがいえます。

| (1)特許権侵害を考えると、独立項だけでもよい(従属項はなくてもよい)。 (2)審査(無効審判を含む)を考えると、従属項はあった方がよい。 (3)従属項が増えると費用がかさむので、必要な従属項だけ特許にする(作っておく)のがよい。 |

まず、「独立項」「従属項」の権利範囲について整理していきます。

例:特許X

【請求項1】a部材を含む、装置

【請求項2】b部材を含む、請求項1に記載の装置

【請求項3】c部材を含む、請求項2に記載の装置

このとき

【請求項1】は独立項

「請求項1に記載の装置」となっている【請求項2】は請求項1の従属項

「請求項2に記載の装置」となっている【請求項3】は請求項2の従属項

となります。

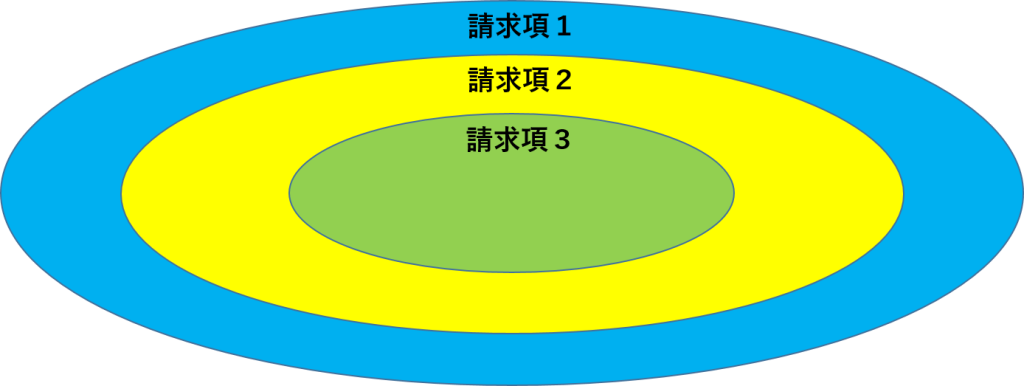

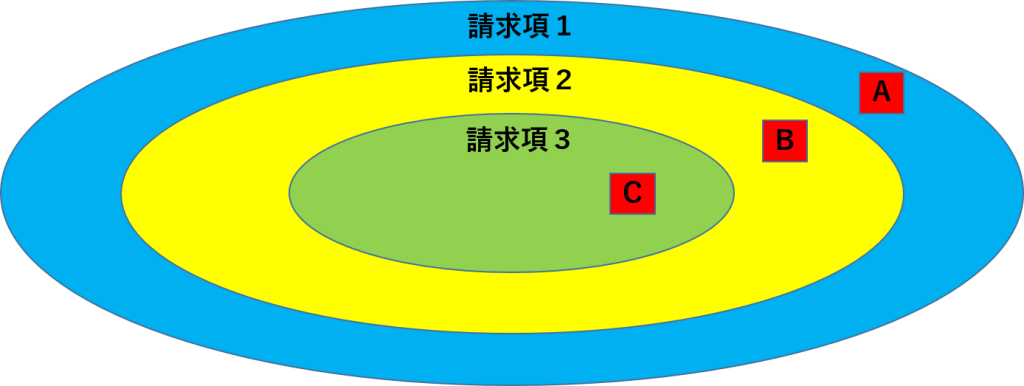

権利範囲は下図のようになります。 この図から、権利範囲が【請求項1】(独立項)>【請求項2】(従属項)>【請求項3】(従属項)となり、

この図から、権利範囲が【請求項1】(独立項)>【請求項2】(従属項)>【請求項3】(従属項)となり、

【請求項1】は、【請求項2】および【請求項3】を包含し、【請求項2】が【請求項3】を包含していることがわかります。

この例に基づいて

(1)特許権侵害を考えると、独立項だけでもよい(従属項はなくてもよい)。

ということを説明します。

例の特許Xに対して、以下のような製品があったとします。

【イ号物件】a部材を備える(部材b、部材cを備えない)装置。

【ロ号物件】a部材とb部材を備える(部材cを備えない)装置。

【ハ号物件】a部材とb部材とc部材を備える装置。

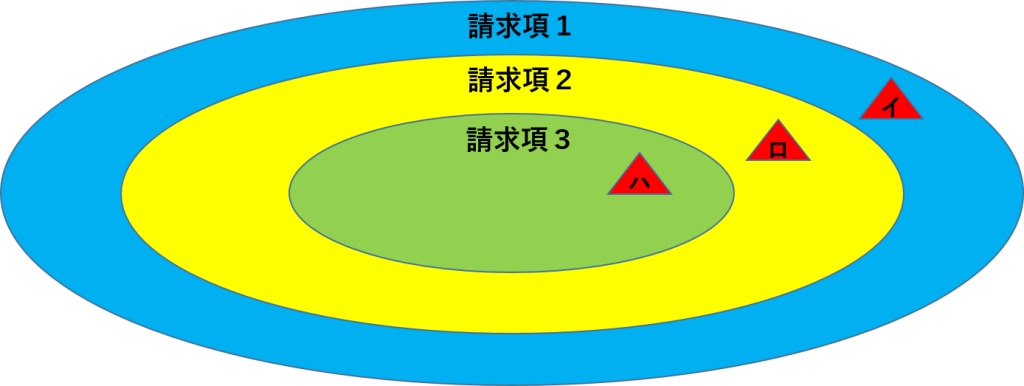

権利範囲と製品の関係は下図のようになります。

【イ号物件】は【請求項1】のみの侵害となります。

【ロ号物件】は【請求項1】と【請求項2】の侵害となります。

【ハ号物件】は【請求項1】と【請求項2】と【請求項3】の侵害となります。

【請求項1】の権利範囲が広いというのは、多くの侵害品(【イ号物件】【ロ号物件】【ハ号物件】)に権利行使できるということです。

次に権利範囲の広い【請求項2】は、【ロ号物件】【二号物件】に権利行使できます。

権利範囲の一番狭い【請求項3】は、【二号物件】にのみ権利行使できます。

したがって、製品が【請求項2】または【請求項3】を侵害するなら、【請求項1】を侵害することになります。

よって、【請求項1】があれば、【請求項2】または【請求項3】はなくてもかまいません。

このことから、「特許権侵害を考えると、独立項だけでもよい(従属項はなくてもよい)。」ということがわかります。

しかし、審査(無効審判を含む)のことを考えると話はちがってきますので、次に

(2)審査(無効審判を含む)を考えると、従属項はあった方がよい。

ということを説明します。

例の特許Xに対して、審査において以下のような引用文献(の記載)が見つかったとします。

【引用文献A】a部材を備える(部材b、部材cを備えない)装置。

【引用文献B】a部材とb部材を備える(部材cを備えない)装置。

【引用文献C】a部材とb部材とc部材を備える装置。

このとき、権利範囲のイメージでは、下図のようになります。  【請求項1】は、【引用文献A】、【引用文献B】、【引用文献C】のどれか1つで拒絶となります。

【請求項1】は、【引用文献A】、【引用文献B】、【引用文献C】のどれか1つで拒絶となります。

【請求項2】は、【引用文献B】、【引用文献C】のいずれか1つで拒絶となります。

【請求項3】は、【引用文献C】で拒絶となります。

【請求項1】の権利範囲が広いというのは、多くの引例

(【引用文献A】、【引用文献B】、【引用文献C】)で拒絶されるということです。

次に権利範囲の広い【請求項2】は、【引用文献B】、【引用文献C】で拒絶になります。

権利範囲の一番狭い【請求項3】は、【引用文献C】にのみで拒絶になります。

【引用文献A】、【引用文献B】が見つかっても【引用文献C】が見つからなければ、【請求項3】は特許になります。

【引用文献A】が見つかっても【引用文献B】が見つからなければ、【請求項2】、【請求項3】は特許になります。

このように、審査の観点では、権利範囲の狭い請求項ほど特許になりやすいといえます。

したがって、特許審査の観点からは従属項【請求項2】、【請求項3】を作るのが普通で、

「(2)審査を考えると、従属項はあった方がよい。」といえます。

(1)と(2)を踏まえて、

(3)従属項が増えると費用がかさむので、必要なものだけ特許にするのがよい。

ということを説明します。

従属項が増えることで、①特許出願費用、②審査請求費用、③登録費用および④維持費用が増えます。

①特許出願費用として、請求項加算等の名称で弁理士費用が増加します。

これは、請求項が1つ増えると10,000円程度増えます。

②審査請求費用として、請求項の増加により特許庁費用が増加します。これは、請求項が1つ増えると4,000円増えます。

③登録費用として、請求項の増加により弁理士費用と特許庁費用が増加します。

これは、請求項が1つ増えると弁理士費用が10,000円程度、特許庁費用が2,700円(1~3年の3年分の費用)増えます。

④維持費用として、請求項の増加により特許庁費用が増加します。これは、特許を15年維持するとして請求項が1つ増えると41,400円(4~15年の12年分の費用)増えます。

これに対して、先に説明したように、従属項は、審査や無効審判において、(独立項に特許性がなくても)特許性を認められることがあります。

先の特許Xの例では、審査において【請求項1】と【請求項2】は拒絶理由があるが、【請求項3】には拒絶理由を発見しない(補正で【請求項1】と【請求項2】を削除すれば特許になるよ)という示唆を含んだ拒絶理由通知がくることがあります。

これが従属項をつくっておく、一番のメリットだと思います。すなわち、発明(【請求項1】~【請求項3】)のどの部分に特許性があるか探りをいれることができ、特許性がわかれば補正も簡単(特許性のないものを削除するだけ)というメリットです。このメリットは、特許になる前の審査のに限らず、特許になった後の審判や侵害訴訟の段階でもあてはまります。

ただし、注意が必要なのは、特許性が認められにくい従属項もあり、従属項ならなんでも作っておけばいいわけではありません。

特許性は、発明の効果で決まりますので、発明特有の効果を持たない従属項は作っても意味がなく、費用の無駄です。

(発明特有の効果があるか否かは従属項をつくった人(主に弁理士)に確認しましょう。)

以上、「経営者・知財担当者なら知っておきたい【独立請求項(独立項)と従属請求項(従属項)の関係】」でした。

| (1)特許権侵害を考えると、独立項だけでもよい(従属項はなくてもよい)。 (2)審査(無効審判を含む)を考えると、従属項はあった方がよい。 (3)従属項が増えると費用がかさむので、必要な従属項だけ特許にする(作っておく)のがよい。 |